Im Kolosserbrief warnt Paulus die Leser seines Briefes mit einem sehr ungewöhnlichen Wort, dass sie sich nicht von falscher Lehre gefangen lassen nehmen sollen: „Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen…“ (Kol 2,8). Vielleicht fällt es dem deutschen Leser nicht sofort auf, aber der griechische Leser im ersten Jahrhundert war hellwach und geschockt, als er das Wort „gefangen nehmen lassen“ (gr. sulagoogeoo) las. Es ist ein merkwürdiges Verb. Paulus hätte viele andere Begriffe zur Verfügung gehabt, die seine Aussage anscheinend ebenso perfekt wiedergegeben hätten: „Lasst euch nicht verführen“ (gr. planaoo wie zum Beispiel in 2 Tim 3,13); „lasst euch nicht täuschen“ (gr. apantaoo in 1 Tim 2,24 oder exapantaoo in 2 Kor 11,3); „von Irrlehre belehrt werden“ (gr. heterodidaskaleoo in 1 Tim 6,2); von falscher Lehre weggerissen werden (gr. peripheroo in Eph 4,14) und viele andere mehr. Aber Paulus wählt ein Wort, welches er sonst an keiner anderen Stelle seiner Briefe noch einmal verwendet; welches außerdem kein anderer Biblischer Autor benutzt und welches auch in der sonstigen griechischen Literatur nur äußerst spärlich auftaucht.[1]

Warum dieses Spezialvokabular, welches den antiken Leser des Kolosserbriefes aufgrund seiner Kuriosität aufschrecken lässt? Ein Sensationsfund aus Kalkriese, dem Ort der berühmten Varusschlacht, die 9 nach Christus stattgefunden hat, wird uns die richtige Fährte aufnehmen lassen.

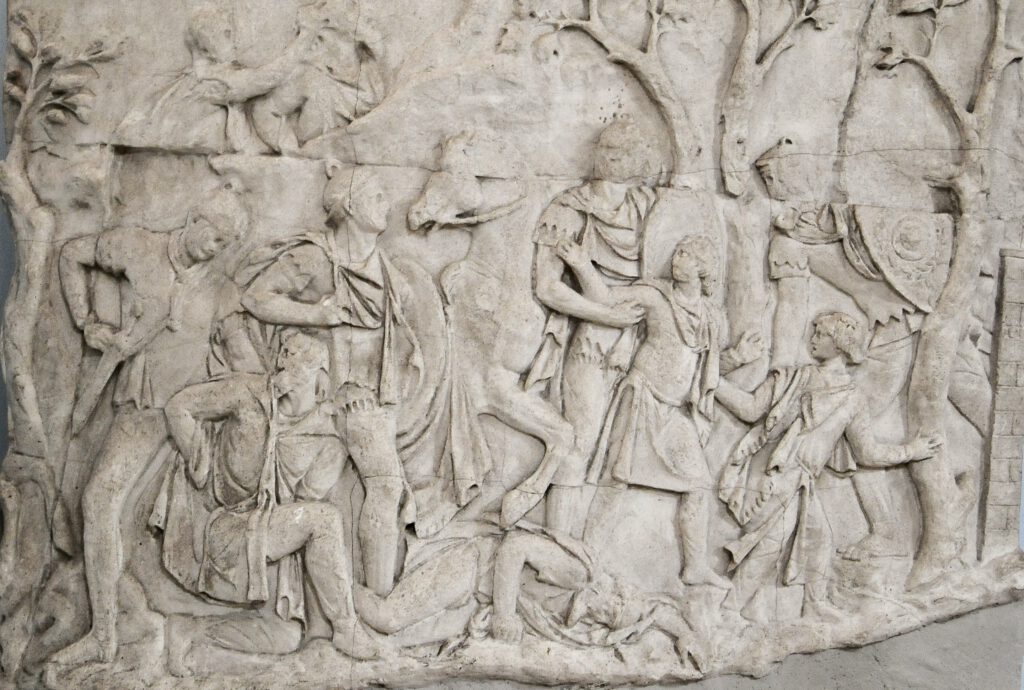

Clades Variana, die Varusniederlage, die wie antiken Autoren sie nennen, war eine Schlacht im Teutoburger Wald. Seit 15 vor Christus hatten Drusus und Tiberius rechts des Rheins Feldzüge gegen verschiedene Stämme der Germanen geführt. Weite Teile des Landes waren befriedet. Der römische Statthalter Varus befand sich 9 n.Chr. weit im Inneren Germaniens, weniger um Krieg zu führen, als rigoros die Provinzialisierung voranzutreiben, Steuern einzutreiben und Recht zu sprechen. Auf dem Rückweg zum Winterquartier nimmt Varus mit der 17., 18. und 19. Legion, drei Reitereinheiten und sechs Kohorten, also insgesamt 15.000 bis 20.000 Soldaten aufgrund eines vermeintlichen lokalen Aufstandes einen Umweg in unwegsames Gelände. Die Römer werden durch ihren Verbündeten, den Cherusker Arminius in eine Falle gelockt und alle drei Legionen plus Hilfstruppen werden niedergemetzelt, einige wenige werden von den Germanen als Sklaven gefangen genommen.

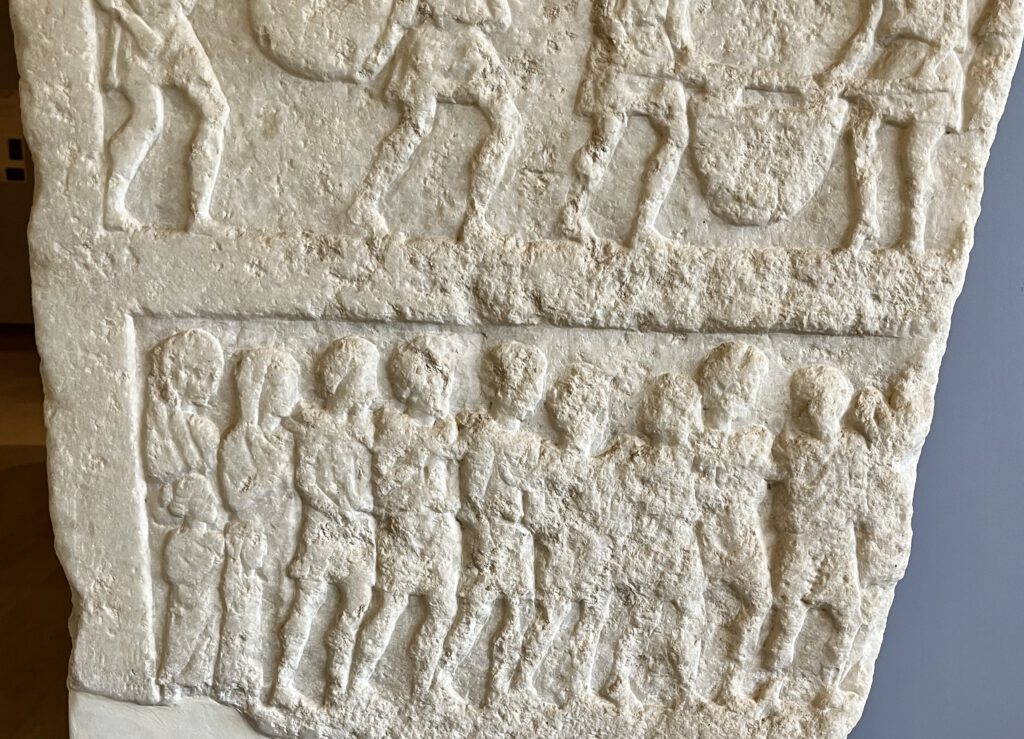

Mehr als zweitausend Jahre später, im Jahr 2018, fanden Archäologen in Kalkriese, dem mutmaßlichen Ort der Varusschlacht etwas ganz Phänomenales. Aus der Erde gehoben wurden Fragmente eines fast vollständigen römischen Schienenpanzers. Wir kennen diesen Lorica Segmenta, also den von Augustus im ersten Jahrhundert eingeführten typischen römischen Schienen- bzw. Spangenpanzer von vielen bildlichen Darstellungen des römischen Legionärs. Soldaten sind mit diesem auf Grabsteinen, Ehrendenkmählern und Reliefs abgebildet worden, aber noch nie hatte man solch einen alten und fast kompletten originalen Schienenpanzer entdeckt.

Aber nicht nur der Schienenpanzer ist das archäologische Highlight von Kalkriese. Im selben ausgehobenen Block, direkt auf dem Schienenpanzer entdeckte man einen weiteren Sensationsfund: Eine gut erhaltene römische Halsgeige. Dies ist ein römisches Fesselungsinstrument, welches häufig im Tross der römischen Legionen mitgeführt wurde. Es hat drei Rundungen, in der Hals und die Arme des zu Fesselnden gelegt wurden und durch grobe Ösen wurde dann ein Metallstab geführt – das System fixierte damit die Arme des Gefangenen vor der Brust.

Die Nähe des Fundes der Halsgeige beim Schienenpanzer ist wahrscheinlich nicht zufällig. Der Legionär, welcher den Schienenpanzer trug, wurde vermutlich mit der Halsgeige gefesselt. Die Halsgeige war zwar eigentlich für die Fesselung von germanischen Gefangenen und deren Abtransport als Sklaven von den Römern mitgebracht worden, aber nach der Varusschlacht rächten sich die siegreichen Germanen an ihrem gefangenen Römer, indem sie ihm, die ursprünglich ihnen zugedachte Halsgeige anlegten und den Römer dann in einer Opferzeremonie töteten.

Gefangene wurden in der Antike als Sklaven verkauft!

Das Fesselungsinstrument der Halsgeige illustriert für uns sehr eindeutig, was mit Menschen, die gefesselt wurden, geschah: Sie wurden als Sklaven verkauft![2] Genau diese Nuance will Paulus mit „Seht zu, dass niemand euch einfange…“ (Kol 2,8) kommunizieren. Er produziert mit seinen Worten ein dramatisches Bild. Die Irrlehrer, die den Kolossern einreden wollen, dass sie neben Glauben an Christus auch noch das Mosaische Gesetz halten müssen (Kol 2,16-19),[3] um ewiges Leben zu erben (Kol 2,12-14), sind alles andere als harmlos. Wer auf ihre Lehre hört, wird gefangengenommen und versklavt!

Dass Paulus beabsichtigte, dass wir die Nuance „als Sklave gefangen genommen“ unbedingt in seiner Bildersprache, die er mit den Worten „gefangen nehmen lassen“ (gr. sulagoogeoo) ausdrückt, wahrnehmen, sehen wir unter anderem darin, da Kol 2,8 eine Parallele zu Gal 4,3 darstellt.[4] Dort wird derselbe Gedanke, nämlich, wer „unter dem Gesetz ist, ist unter die Elemente der Welt versklavt“, mit dem Wort doulooo („Sklave sein“) beschrieben. Sklave zu sein, war ein prominenter Teilaspekt des Bildes „gefangen genommen werden“. Den meisten antiken Lesern war das schreckliche Ereignis von gefesselten Gefangenen, die zu oder von den Sklavengroßmärkten transportiert wurden, sehr eindrücklich vor Augen. Entweder hatten sie es selbst mit eigenen Augen gesehen oder zumindest kannten sie bildliche Darstellungen davon auf Denkmälern oder Grabsteinen.

Das Bild des Gefangengenommenen, der jetzt den Rest seines Lebens als Sklave leben muss, passt rhetorisch perfekt in die große Kommunikationsstrategie des Paulus im Kolosserbrief. In diesem Brief verwendet Paulus nämlich als zentrale Metapher den bildlichen Ausdruck, dass Christus allein die Gläubigen zu einem himmlischen Erbe qualifiziert („er hat euch qualifiziert zum Anteil am Erbe der Heiligen“ Kol 2,12).[5]

Der ganze Kolosserbrief ist durchdrungen von „Erbsprache“ durch die Paulus ausdrückt, dass es der Wille Gottes ist, seinem Sohn die größte Verherrlichung und außergewöhnlichste Vorrangstellung zukommen zu lassen, indem der Sohn allein (!) und das Werk des Sohnes am Kreuz allein (!) völlig ausreichend ist, um denjenigen, die ihre Hoffnung auf diese Botschaft setzen, das gewaltige Erbe unvorstellbarer Herrlichkeit zukommen zu lassen (Kol 1,12-20, 27-28, 3,1-4).[6]

Sklaven erben nicht!

Die Kombination der Argumente, die Paulus hier aufstellt, ist voller rhetorischer Schlagkraft. Auf der einen Seite wird Christus dargestellt als vollkommen ausreichend, um den Glaubenden zu einem Erben von glorreichem ewigem Leben zu qualifizieren. Nur wer die Einzigartigkeit von Christus und seinem Werk am Kreuz erkennt und so wertschätzt, dass er allein darauf vertraut, wird von Gott dem Vater zu einem Erbe himmlischen Lebens qualifiziert. Auf der anderen Seite jedoch, wer sich von den falschen Lehrern einlullen lässt, dass zusätzliche Gesetzeswerke notwendig sind, um Erbe der Verheißung zu werden, wird ein Sklave. Die Bildersprache „Erbe“ versus „Sklave“ passen perfekt – denn natürlich weis jedes kleine Kind in der antiken Welt: Ein Sklave erbt niemals![7]

Das rhetorische Bild, als Sklave gefangen genommen zu werden, ist an sich schon eine eindrucksvolle Warnung. Es kommuniziert, dass Religiosität gefährlich und unvereinbar ist mit dem Glauben daran, dass Christus alles getan hat, uns nah zu Gott zu bringen. Aber das Symbolbild des gefangenen Sklaven ist nicht nur eins von vielen unterschiedlichen Stilmitteln, die unabhängig voneinander von Paulus aneinandergereiht werden.

Auch im Kolosserbrief mischt Paulus nicht wahllos Metaphern, sondern die verschiedenen Elemente seiner Bildersprache fügen sich zu einem großen roten Faden zusammen, der ein rhetorisch beeindruckendes Bild ergibt. Das Bild des gefangenen Sklaven komplimentiert als Kontrast die überragende Bildersprache des großartigen Erbes im Kolosserbrief. Die Botschaft des Evangeliums besteht darin, dass Christus einzigartig ist. Er, der selbst Gott ist, bekommt als Schöpfer aller Dinge die Ehre als Schöpfer (Kol 1,15-17). Er, der als Gott Mensch geworden ist, bekommt in der Erlösung der Menschen alle Ehre als Erlöser (Kol. 1,18-22) – aber nur, wenn der Mensch, der von Gott erlöst wird, auch ausschließlich darauf vertraut, dass Christus allein seine Erlösung zustande bringt (Kol 1,23).

Paulus „verpackt“ diese Botschaft mit dem imposanten Bild eines grandiosen Erbes. Der Mensch, der aufgrund seiner sündhaften Natur und Lebensweise nichts als Schulden bei Gott hatte (Kol 2,14) und niemals daran hätte denken können, eines Tages unermessliche Reichtümer der Herrlichkeit zu erben, ist allein wegen des vollständigen Werkes von Christus (Kol 1,27) zum qualifizierten Erben geworden. Im großen Kontrast stehen dazu die falschen Lehren, dass zusätzlich zum Glauben an Christus eigene religiöse Gesetzeswerke notwendig sind, um zum Erbe qualifiziert zu werden. Diese Irrlehre, so Paulus, führt eben gerade nicht zum Erbe, sondern direkt in den hilflosen Zustand eines gefangenen Sklaven, der niemals das himmlische Erbe sein Eigen nennen wird. Denn Sklaven sind – entsprechend antiken Denkens – grundsätzlich ausgeschlossen, erben zu können. Sie selbst sind als Sklaven nicht rechtlich qualifiziert zu erben, sondern werden als ein Gegenstand betrachtet, der höchstens selbst mit anderen nicht-lebendigen Dingen vererbt wird.

Die Gebete des Paulus (Kol 1,9-12; 2,1-3) und seine imponierende Bildlinguistik von Erben und gefangenen Sklaven haben sicher ihre Wirkung bei den Kolossern entfaltet und sie zurück in eine freudige Zuversicht gebracht, dass „ihr Christus“ ausreicht, um sie als Erben vor Gott zu qualifizieren.

[1] Moo, Douglas: The Letters to the Colossians and to Philemon, PNTC, 183.

[2] Zum Verkauf von Kriegsgefangenen als Sklaven in der antiken Geschichtsschreibung siehe zum Beispiel Florus, Epitoma de Tito Livio 11, 30 „Die Cherusker hatten die Pferde ausgewählt, die Sueben das Gold und Silber, die Sugambern die Gefangenen; aber alles lief genau umgekehrt. Denn der siegreiche Drusus teilte und verkaufte die Pferde, das Vieh und ihre Halsketten, schließlich sie selbst als seine Beute.“ Oder Cassius Dio, Historia Romana, 56.20.2 „Wie mitten im Frieden führten sie viele Wagen und auch Lasttiere mit sich, dazu begleiteten sie zahlreiche Kinder und Frauen und noch ein stattlicher Sklaventross, die sie ebenfalls zu einer gelockerten Marschform zwangen.“

[3] In Kolosser 2,8 warnt Paulus vor der „Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß“. Man sollte nicht den Fehler begehen, diese Ablehnung einer bestimmten Philosophie auf eine Ablehnung der Philosophie im Allgemeinen auszuweiten. Paulus verurteilt hier nicht das Bestreben, die Welt und die menschliche Existenz und deren Bedeutung zu ergründen und zu verstehen. Der Begriff „Philosophie“ hatte in der Antike eine breitere Bedeutung als in der Gegenwart. Er beschränkte sich nicht auf das spekulative Denksystem, das uns aus der griechischen Philosophie bekannt ist, sondern konnte sich auch auf alle möglichen Gruppen, Tendenzen und Standpunkte beziehen. Der Begriff „Philosophie” wird unter anderem für die jüdischen Religionen verwendet, beschreibt also zum Beispiel das jüdische Denken (4 Makk 5,2,22-24). Josephus beschreibt die drei Denkschulen des Judentums im ersten Jahrhundert, also die Pharisäer, die Sadduzäer und die Essener als „die 3 Philosophien des Judentums“ (Jos. JW 2.8.2.; Ant. 18.2.2.) Gegen was für eine spezifische Art von Philosophie Paulus sich ausspricht, muss durch den Kontext des Kolosserbriefes definiert werden. Acht Verse später, in Kol 2,16 wird der Inhalt der „Philosphie“ erklärt. Es dreht sich um „Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats“, also um religiöse jüdische Praktiken. „Philosophy“ hat deshalb hier die Bedeutung „Religiosität“. Siehe Garland, David: Colossians/Philemon, NIVAC, 141.

[4] Beale, G.K.: Colossians and Philemon, BECNT, 174.

[5] „Er hat qualifiziert“ bzw. „er hat fähig gemacht“ (gr. hikanoo) ist Rechtssprache, die ausdrückt, dass jemand rechtlich vollständige Befähigung bzw. Befugnis erhalten hat. Siehe Moulton & Milligan, 302 – Eintrag 2427 „wenn Konten verlangt werden, betrachte dich ‚mit voller rechtlicher Befugnis‘ bis ich komme“.

[6] Das Ziel des Dienstes des Apostel Paulus, welches er in Kol 1,28 mit „um jeden Menschen vollkommen (gr. teileioo) in Christus darzustellen“ beschreibt besteht ebenso aus Erbsprache. Die vielfältigen Möglichkeiten der Bedeutung des griechischen teleios konzentrieren sich aufgrund des Kontextes auf die Bedeutung „erwachsen“ im Sinne von „fähig als Erwachsener erbberechtigt zu sein“. Siehe LSJ 1769 und besonders P. Oxy III.458.30 (2. JH), gelistet in Moultan & Milligan, 9.629 Eintrag 5046 „ihre volljährige Erben“ (gr. autees teleiois)

[7] In der Theorie hat gemäß römischen Rechts ein Sklave die testamenti factio passiva, also die rechtliche Fähigkeit zu erben. Allerdings geht dies praktisch nur folgendermaßen. Soll ein Sklave von seinem eigenen Herrn erben, muss er zuerst oder zumindest gleichzeitig freigesetzt werden. Denn solange er Sklave ist, ist er selbst ein Ding (lat. res), welches nicht Eigentum besitzen kann. Faktisch gilt also: solange jemand im Sklavenstand ist, kann er nicht erben. Ist ein Sklave im Testament von jemand anderem als vom eigenen Herrn im Testament eingesetzt, erbt er entweder unter der Bedingung, dass der Sklave freigesetzt wird oder im Fall ohne einer Freilassung erbt der Sklave zwar theoretisch, aber er erbt für seinen Herrn. Da auch in diesem Fall ein Sklave, der selbst ein Ding (lat. res) ist, kein Besitz halten kann, ist er selbst nicht der Erbe, sondern sein Herr. Auch hier gilt praktisch: Ein Sklave erbt nicht! Siehe die ausführliche Diskussion in Buchwitz, Wolfram: Giving and Taking: The Effects of Roman Inheritance Law on the Social Position of Slaves. In: The Position of Roman Slaves, Ed. Martin Schermaier, 166-179.